Dans un article précédent, j’ai évoqué la consommation d’eau de l’élevage, avec la critique d’un chiffre en particulier : 15 000 L d’eau pour 1 kg de bœuf. Dans cet article, j’expliquais que la méthode utilisée pour estimer ce chiffre ne permettait pas d’estimer l’impact d’une telle consommation qu’il soit social, environnemental ou économique : l’empreinte eau ainsi calculée n’est qu’une mesure de l’utilisation et de la dégradation d’une ressource. Mais alors, l’impact d’une consommation d’eau, ça se mesure comment ? On va essayer d’apporter quelques éléments de réponse dans cet article.

Pour ça, on va procéder comme suit :

- Tout d’abord nous verrons quels sont les impacts d’une consommation d’eau identifiés dans la littérature : qu’est ce qui est impacté et comment ?

- Je vais ensuite vous expliquer quels types d’eau (bleue, verte, grise selon la classification du Water Footprint Network, cf. cette fiche) sont pris en compte.

- Place alors à un facteur important : la rareté locale de la ressource en eau. Pourquoi et comment est-elle prise en compte ?

- Ensuite, nous évoquerons rapidement quelques résultats pour illustrer l’impact que la prise en compte de ce facteur peut avoir.

Pour finir, on va en profiter pour faire le point sur un chiffre qui est parfois évoqué dans les débats sur la consommation d’eau de l’élevage : plutôt que les 15 000 L [a] souvent évoqués, la consommation réelle pour 1 kg de bœuf serait de seulement 50 L. C’est en tout cas le chiffre avancé par Interbev via son site laviande.fr, comme on peut le voir sur l’infographie ci-dessous. Ce chiffre est-il bien pertinent ? D’où vient il ? Est vraiment une quantité d’eau « réelle » ? C’est ce que nous allons voir ensemble.

Dernières petites précisions avant de commencer : cet article va se concentrer avant tout sur l’impact environnemental. L’impact social ne sera que rapidement évoqué à travers des questions de santé. L’impact économique, lui, ne sera pas du tout abordé. Par ailleurs, je vais faire référence à deux communautés scientifiques différentes dans cet article. D’un côté celle du Water Footprint Network (abrégé WFN), qu’on a déjà croisée (cf. encadré ci-dessous), et de l’autre celle qui défend la méthode intégrée à l’analyse de cycle de vie (abrégée ACV). Enfin, je conseille vivement la (re-)lecture de l’article sur l’empreinte eau WFA.

La méthode WFA [8] (« Water Footprint Analysis ») fournit une mesure de la quantité d’eau nécessaire à la production d’un produit. Elle distingue 3 types d’eau :

– L’eau bleue, qui correspond à l’eau prélevée dans l’environnement (lacs, rivières, nappes phréatiques, etc.).

– L’eau verte, qui correspond à l’humidité des sols. Il s’agit donc d’eau de pluie stockée dans les sols.

– L’eau grise, qui correspond à la quantité d’eau nécessaire pour diluer les polluants émis lors de la production.

Quels sont les impacts d’une consommation d’eau ?

Avant d’estimer l’impact d’une consommation, il faut déjà commencer par définir ce qui est impacté, et par quel biais cette consommation peut influencer ces éléments. En gros : on impacte quoi, et comment ?

Pour ça, je vais m’appuyer sur une étude de Kounina et al., publiée en 2012 [1]. Il s’agit en fait d’une revue des différentes méthodes d’évaluation de l’usage d’eau douce et de son impact. Il s’avère que ce papier a le bon gout de nous proposer un schéma décrivant les différentes chaines de causalité identifiées entre une consommation d’eau et différents types d’impact dans la méthode ACV. Ci-dessous, une traduction française de ce schéma.

Bon, à première vue ça peut être un peu effrayant. Quelques explications pour mieux comprendre :

- Tout à gauche, on a l’inventaire, où on répertorie les consommations d’eau. On peut voir 4 sources différentes pour les eaux utilisées. Tout d’abord 3 catégories qui correspondent à de l’eau « bleue » : les eaux de surface et sous-terraines, que ces dernières soient renouvelables ou pas. La dernière, l’humidité des sols, correspond à l’eau verte.

- Tout à droite, on a les domaines de protections : c’est les domaines pour lesquels on cherche à minimiser l’impact de la consommation. Ils sont au nombre de trois : la santé humaine, la santé des écosystèmes et les ressources.

- Entre les deux, on peut trouver deux types d’impacts :

- Les impacts finaux, qui correspondent à des impacts qui s’appliquent directement aux domaines de protection.

- Les impacts intermédiaires, qui sont une étape vers les impacts finaux.

Que tirer de ce schéma ? Tout d’abord, du côté de l’inventaire, on voit que les précipitations viennent alimenter nos 3 sources renouvelables, que ce soit directement (eaux de surface et humidité des sols) ou indirectement (eaux sous-terraines renouvelées par infiltration). Les eaux sous-terraines fossiles ne sont elles, pas connectées aux 3 autres. Elles ne sont pas inclues dans le cycle de l’eau et sont donc épuisables.

Ensuite, les impacts de la consommation sont liés soit à une consommation d’eau de surface soit à un prélèvement d’eau sous-terraine, qui est ensuite libérée en surface. Ils sont également dépendant de 5 facteurs :

- La rareté de l’eau, qui va dépendre de la quantité d’eau à disposition, et donc du taux de renouvellement de cette ressource dans la zone considérée. C’est un paramètre important pour évaluer l’éventuel manque d’eau résultant d’une utilisation.

- La fonction de l’eau, qui est notamment liée à sa qualité. Différents usages nécessitant des qualités d’eau différentes (e.g. eau potable et irrigation), une diminution de qualité peut aussi induire un manque d’eau pour certains usages. C’est uniquement par ce biais qu’est prise en compte la pollution de l’eau. L’impact direct des polluants est pris en compte séparément dans la méthode d’analyse de cycle de vie.

- La valeur écologique de l’eau, qui reflète son utilité pour les écosystèmes.

- Le taux de renouvellement des ressources, qui détermine si une consommation risque d’induire un tarissement de ces dernières.

- Pour les impacts sur la santé humaine uniquement : la présence ou non de mécanismes de compensation (infrastructures d’approvisionnement et de traitement notamment). Pour ce domaine de protection, les potentiels impacts dépendent donc notamment du niveau de développement économique.

Au final, les impacts considérés sont évalués en terme d’impact sur l’espérance de vie en bonne santé, de pourcentage d’espèce disparues sur un territoire donné, et d’épuisement des ressources. Il faut aussi noter qu’on a deux aspects dans les impacts liés à la consommation d’eau : un aspect quantitatif (lié à la privation d’eau) et un aspect qualitatif (lié à la privation d’eau d’une qualité ou d’un régime découlement donné). Dans la suite de l’article, on va surtout se concentrer sur l’aspect quantitatif et laisser de côté l’aspect qualitatif.

Quels types d’eau prendre en compte ?

Avec ce schéma sous les yeux, on peut alors se poser la question suivante : parmi les 3 types d’eau définis par le WFN (verte, bleue, grise), lesquelles peuvent avoir un impact en suivant ces chaines causales ?

Pour l’eau bleue, c’est plutôt clair : elle correspond aux 3 types d’eau pour lesquels le schéma nous propose directement des chaines causales. Sa consommation peut donc bien avoir des impacts.

Pour l’eau grise, c’est moins évident. Pour rappel, l’empreinte d’eau grise est un indicateur correspondant à la quantité d’eau nécessaire pour diluer les polluants émis, sans perte de qualité. Par définition, cet indicateur assure donc théoriquement le maintien de la qualité de l’eau. Etant donné que l’impact de la pollution n’est pris en compte ici qu’à travers la privation d’eau d’une certaine qualité, il n’est donc pas possible de prendre l’eau grise en compte. Tout au mieux cet indicateur peut il nous informer sur la quantité maximale d’eau pouvant perdre en qualité. Mais il ne nous dit rien ni sur la quantité d’eau réellement dégradée, ni sur l’ampleur de cette dégradation. En l’état, on ne peut donc pas l’utiliser.

Quant à l’eau verte qui correspond à l’humidité des sols, il semble qu’elle ne puisse être prise en compte qu’indirectement à travers son impact sur l’eau bleue : en transformant les sols pour exploiter de l’eau verte, on modifie l’équilibre hydrologique local, et donc les flux d’eau bleue. En revanche, cette étude ne propose aucune chaine d’impact directe pour la consommation d’eau verte.

En fait, la prise en compte de l’eau verte semble être le sujet d’un débat assez animé entre la communauté WFN et la communauté ACV. La première en défend la prise en compte alors que jusqu’à présent, la seconde l’a plus ou moins exclue de ses études. Globalement, la méthode d’évaluation des impacts de la consommation d’eau semble engendrer un vif débat entre ces deux communautés.

On peut par exemple trouver un article de Hoekstra [2], dans lequel il émet plusieurs critiques sur la méthode de la communauté ACV. Concernant la consommation d’eau verte, il écrit notamment ceci (traduction par mes soins) :

Si l’agriculture pluviale produit plus ([…]), il y a moins besoin d’irrigation, réduisant ainsi le manque d’eau bleue. Une composante essentielle dans la résolution du problème de surconsommation des ressources d’eau bleue et des impacts environnementaux associés est d’utiliser les ressources d’eau verte de manière plus productive dans les zones où l’eau est abondante, car si les produits intensifs en eau sont produits là où suffisamment d’eau est disponible, il n’y a plus besoin de produire ces produits dans des zones où l’eau est insuffisamment disponible. Une empreinte en eau verte (L/kg) élevée représente une faible productivité en eau (kg/L) et devrait donc être comptée dans l’ACV comme pire qu’une faible empreinte en eau verte. Ignorer cela signifie qu’un élément essentiel est négligé dans l’impact environnemental (indirect).

Dans une réponse publiée 1 an plus tard [4], une équipe de 21 scientifiques de la communauté ACV lui répond ceci :

Les empreintes eau compatibles ACV et ISO ne négligent pas l’eau verte, puisque tous les intrants et sortants du système étudiés sont inclus explicitement dans l’analyse d’inventaire de l’empreinte eau et l’usage d’eau verte et ses effets ont étés explicitement traités dans la littérature ACV, ainsi que dans des études de cas. Cependant, en l’absence d’intervention humaine, la végétation naturelle aurait aussi consommé de l’eau verte. En effet, il a été montré que l’utilisation de sols, et donc d’eau verte, par les humains a mené à une baisse de la consommation d’eau verte comparé à la végétation naturelle (Rost et al., 2008 [5]). Bien que l’eau verte puisse être épuisée par intervention humaine, seul le changement net vis à vis d’une situation de référence peut être comparé à une consommation d’eau bleue.

Prendre en compte la totalité de la consommation d’eau verte pourrait mener à une doublon avec les impacts d’utilisation des sols en ACV ou avec l’empreinte écologique, ce qui devrait être évité pour une information transparente pour les parties prenantes.

On voit là que l’eau verte est bien prise en compte dans la méthode ACV, mais uniquement via le changement de consommation par rapport à une végétation naturelle potentielle. Núñez et al. [6] ont par exemple bien proposé une méthode pour calculer cette différence. L’idée est que la consommation d’eau verte n’a pas réellement en soi d’impact direct sur les écosystèmes [b], et que seul l’impact lié à la modification du ruissellement est pertinent. Les impacts indirects évoqués par Hoekstra, eux, ne sont pas pris en compte. C’est donc une approche très différente à celle de la méthode WFN, qui inclue l’intégralité de la consommation d’eau verte dans l’empreinte qu’elle calcule.

Comment expliquer une telle différence ? Un article conjoint entre la communauté WFN (représentée par Arjen Y. Hoekstra) et la communauté ACV (représentée par Anne-Marie Boulay et Samuel Vionnet) [c] peut nous apporter un élément de réponse [7]. On y lit ceci :

La différence la plus importante entre les deux méthodes est probablement la focalisation sur le produit de l’ACV et celle sur la gestion de l’eau de la WFA. La méthode ACV se focalise sur la soutenabilité des produits, avec une approche complète, dans laquelle l’eau n’est qu’un point parmi d’autres (e.g, empreinte carbone et utilisation des sols). La WFA se focalise sur l’analyse d’une allocation et utilisation soutenable, efficiente et équitable de l’eau douce dans un contexte à la fois local et global avec une approche qui peut se baser sur un produit, un mode de consommation ou une zone géographique.

En fait, la communauté ACV cherche à évaluer très spécifiquement l’impact environnemental d’un produit, là où le WFN a une approche plus large sur la gestion des ressources en eau. On peut donc assez bien comprendre le désaccord sur l’inclusion de l’eau verte : les impacts indirects de cette consommation sont tout à fait pertinents dans l’optique du WFN, mais quand il s’agit d’évaluer de manière précise l’impact environnemental d’un produit spécifique, il est compliqué de déterminer comment allouer ces impacts à tel ou tel produit.

Résumons donc : pour évaluer précisément l’impact de la consommation d’eau d’un produit, seuls la consommation d’eau bleue et l’écart entre la consommation d’eau verte actuelle et celle d’une végétation naturelle sont pris en compte par la communauté ACV. Il faut bien garder à l’esprit cependant que dans une optique plus large, une forte consommation d’eau verte n’est pas anodine puisqu’elle peut indirectement engendrer une demande accrue en irrigation [d]. Sur ce dernier point, notons cependant que la seule connaissance de l’empreinte verte n’est pas a priori suffisante pour évaluer les impacts indirects en l’absence de données sur les possibilités de meilleure exploitation de cette ressource [e].

Comment évaluer l’impact environnemental ?

Bon, maintenant qu’on sait quel type d’eau prendre en compte, on pourrait se dire que le travail est fini : il suffit de comparer l’empreinte de deux produits pour ce type d’eau pour comparer leur impact environnemental. Que nenni.

Pour rappel, dans l’article précédent j’avais expliqué que la méthode WFA inclut 3 étapes :

- Quantification et localisation de l’empreinte eau d’un procédé, produit, producteur ou consommateur pour quantifier dans le temps et l’espace l’empreinte eau dans une zone géographique délimitée.

- Evaluer la durabilité environnementale, économique et sociale de cette empreinte.

- Formuler une stratégie de réponse.

On peut en plus ajouter à cela une étape préliminaire consistant à définir les objectifs et la portée d’une étude. La méthode ACV suit les mêmes étapes [4, 7]. Or, l’empreinte eau telle que proposée par le WFN n’est que le résultat de la première étape : il ne s’agit que d’une quantification de l’appropriation de la ressource, et non d’un indicateur d’impact.

D’ailleurs cela se comprend assez bien intuitivement : la même consommation d’eau n’aura pas le même impact dans la région des Grands Lacs ou au milieu du désert de Gobi. Il nous manque donc l’étape 2.

Pour comprendre la nécessité de cette étape, on peut également faire un parallèle avec d’autres empreintes environnementales, comme l’empreinte carbone. C’est d’ailleurs ce que nous proposent Pfister et al. dans leur réponse à Hoekstra [4]. Dans une empreinte carbone, il faut bien comprendre qu’on ne se contente pas d’estimer la masse de gaz à effets de serres émise pour fabriquer un produit.

En réalité, la production peut entrainer l’émission de différents types de gaz à effets de serre : CO2, CH4, N2O, etc. Or, tous ces gaz n’ont pas le même impact sur l’effet de serre. Se contenter de faire la somme des masses émises n’aurait donc aucun sens : une masse donnée de CH4 a un impact bien plus important que la même masse de CO2. Pour pouvoir comparer tout ça, on procède donc en deux étapes, comme le montre le schéma ci-dessus.

On commence par une étape d’inventaire : là, il s’agit simplement d’identifier quels GES sont émis, et dans quels quantités. La deuxième étape est la caractérisation. Ici, on ramène la masse de chaque GES émis à une masse de CO2 qui aurait le même impact sur le changement climatique. Pour ça, la masse de chaque GES est multipliée par son potentiel de réchauffement global (PRG – cf. encadré). Enfin, pour obtenir l’empreinte carbone, on fait la somme de chacune de ces masses équivalentes de CO2. Au final, on obtient donc une émission exprimée en « CO2 équivalent » aisément comparable d’un produit à l’autre : une même valeur de cet indicateur indique un même impact sur le changement climatique.

Le potentiel de réchauffement global correspond au forçage radiatif (puissance du rayonnement renvoyé vers le sol par le GES) cumulé sur 100 ans causé par un gaz, et rapporté à une même masse de CO2.

Bon, d’accord. Mais pour l’eau, on fait ça comment ? Parce qu’à regarder les chaines causales décrites plus tôt, ça semble un peu compromis : déjà, on a des impacts sur au moins 3 domaines, et en plus on a des chaines causales plutôt compliquées. Proposer un indicateur unifié qui prenne en compte toute cette complexité, ça semble être à première vue un peu compromis. Et en effet, c’est pas simple. Du coup, on utilise en général un indicateur intermédiaire (situé au niveau des impacts intermédiaires donc), qui doit refléter le niveau de stress hydrique dans la zone de prélèvement. Pour cela, il s’agit de ramener, d’une manière ou d’une autre, l’utilisation d’eau à la disponibilité dans la zone de prélèvement. En somme, il faut prendre en compte la rareté (ou non) de la ressource.

Pour cela, plusieurs méthodes ont été proposées, que ce soit par le WFN ou par la communauté ACV. Je ne vais pas ici vous infliger l’inventaire de toutes ces méthodes, mais simplement vous en présenter deux, utilisées en ACV, qui seront utiles dans la suite de l’article.

Remarque : en réalité, le stress hydrique dans une même région peut varier au cours de l’année. En effet, la disponibilité comme la demande varient au cours du temps. Les facteurs de caractérisation incluent donc en général également cette variation temporelle, mais par soucis de simplicité je vais en faire abstraction.

Tout d’abord, Pfister et al. [9] ont proposé en 2009 un indicateur nommé WSI, pour « Water Scarcity Index ». C’est un indicateur empirique, à la formule pour le moins compliquée, qui se base sur le rapport entre la quantité d’eau prélevée et la quantité d’eau disponible. Au final, cela donne un ratio entre 0.01 et 1 prenant les valeurs de 0.09 pour un stress modéré, et 0.5 pour un stress sévère. Le tout est en ensuite normalisé en divisant par le WSI moyen à l’échelle mondiale (0.602). On a donc au final un ratio compris grosso modo entre 0.016 et 1.6.

Le deuxième indicateur est particulièrement intéressant car il est issu d’un travail de 2 ans, commencé en 2014, et visant à dégager un consensus quant à la méthode de caractérisation à utiliser. Cet indicateur, présenté en 2016, est donc sensé correspondre à un consensus au sein de la communauté ACV. Dans un premier rapport [10], il a été défini qu’il devait permettre de répondre à la question suivante : « Quel est le risque de priver un autre utilisateur, quel qu’il soit (i.e humain ou écosystème) d’eau ? »

Pour cela, il a été établi [14] que la méthode la plus appropriée devait être basée sur la relation entre la demande (qu’elle provienne d’activités humaines ou d’écosystèmes) et la disponibilité. Ici, la demande humaine correspond à l’empreinte de consommation. L’indicateur retenu se base sur la quantité d’eau restante après que les demandes humaine et environnementale aient été assurées. Pour être comparable entre différentes zones géographiques, le tout est ramené à la surface. On a donc un facteur avec l’expression suivante : S/(A-D) où S est la surface, A la disponibilité et D la demande.

Ce facteur est ensuite normalisé par rapport à la moyenne mondiale du même ratio. La valeur maximale est fixée à 100 [f] et la valeur minimale à 0.1. On peut remarquer que cet indicateur est donc très différent du WSI puisqu’il peut prendre des valeurs largement supérieures à 1. Cette méthode a été baptisée AWARE pour « Available Water Remaining ». Oui, les scientifiques aiment bien les acronymes.

Quelque soit la méthode utilisée, il faut donc bien comprendre ceci : pour comparer les potentiels impacts environnementaux de deux produits consommant de l’eau, il n’est pas suffisant de comparer les consommations. Il faut aussi prendre en compte le stress hydrique dans la zone de prélèvement.

A ce stade, il faut faire un point pour bien comprendre la différence entre les empreintes WFA et ACV. Le schéma ci-dessus représente un exemple (très grossier) d’application des deux méthodes à un même cas.

En haut, la méthode ACV : dans l’inventaire chaque consommation d’eau bleue [g] est répertoriée en fonction de la région où elle a lieu. A l’étape de caractérisation, on multiplie chaque consommation par le facteur de caractérisation (ici le WSI) de la région concernée. Il ne reste alors plus qu’à additionner tout ça pour obtenir l’empreinte. Ici, il faut bien comprendre que cette empreinte ne représente pas une quantité physique d’eau. Il s’agit simplement d’un indicateur permettant de comparer l’impact environnemental de deux produits. C’est pour ça qu’elle est en général exprimée en « litres équivalents », sur le modèle du « carbone équivalent » de l’empreinte carbone.

On peut remarquer qu’étant donné la définition du WSI, l’empreinte finale est toujours inférieure à la quantité d’eau utilisée si le stress hydrique est plus faible que la moyenne mondiale.

En bas, on a la méthode WFA. Ici, en plus de nos 350L d’eau bleue, on ajoute dans l’inventaire l’eau verte et l’eau grise nécessaires à la production. L’empreinte WFA est tout simplement la somme de ces trois quantités. Comme dit précédemment, il n’y a donc pas d’étape de caractérisation. Cette empreinte ne permet donc pas directement de comparer l’impact environnemental de différents produits. En revanche, contrairement aux empreintes ACV, elle représente bien une quantité physique d’eau.

Au final on a donc deux empreintes eaux fondamentalement différentes : celle du WFN, qui représente uniquement l’appropriation des ressources, et celle de la communauté ACV, qui représente l’impact environnemental. En plus de ça dans la méthode ACV, on peut avoir différentes empreintes calculées avec des facteurs de caractérisation différents et donc non comparables entre elles… Vous avez dit confusion ?

Exemple d’application de la méthode ACV

Pour bien comprendre l’impact que peut avoir cette étape de caractérisation, jetons un coup d’œil à une étude de cas. Pour ça, on va se baser sur une étude de Ridoutt et al. [11], qui compare l’empreinte eau après caractérisation via le WSI de 6 systèmes bovins australiens [h]. Les systèmes sont choisis pour couvrir une grande variété de méthodes et lieux d’élevages. Le graphe ci-dessous donne les quantités d’eau utilisée et les empreintes eau après caractérisation pour chaque système.

On voit que l’étape de caractérisation a un impact majeur. Déjà, pour 2 systèmes l’empreinte est supérieure à la quantité d’eau utilisée : il s’agit des systèmes pour lesquels le WSI est supérieur à la moyenne mondiale. Pour les autres, le WSI est plus faible, ce qui donne une empreinte plus faible.

Mais surtout, on voit qu’il n’y a pas de corrélation entre l’utilisation d’eau et l’empreinte après caractérisation : le système numéro 1, qui nécessite le plus d’eau, a une empreinte presque 5 fois plus faible que le système numéro 2 qui utilise pourtant plus de 4 fois moins d’eau.

Bref, à ce stade j’espère que c’est clair : à moins qu’ils soient produits dans des conditions de stress hydrique similaires, comparer la consommation d’eau de deux produits ne nous dit rien de leurs impacts environnementaux respectifs. Si l’idée de comparer l’impact environnemental d’une amande californienne et d’un steak français à travers leur consommation d’eau vous avait effleuré l’esprit, oubliez donc cette idée tout de suite.

Comment Interbev se paie votre tête

Tout ceci étant clarifié, intéressons nous maintenant au cas d’Interbev, qui nous propose un chiffre de 50L/kg de viande. Ce chiffre a notamment été avancé lors de la campagne 7900L de L214. Il a par exemple été relayé par Jean-Baptiste Moreau, député de la Creuse et rapporteur de la loi EGalim, dans une interview à France info :

L’association L214 ne vise pas une diminution de la consommation de viande, elle veut l’abolition de toutes formes d’élevage. Le point de vue est forcément biaisé. Ils reprennent une étude qui est parue, il y a quelques années et qui a été démontée par des scientifiques. Elle disait qu’il fallait à peu près 15 000 litres d’eau pour produire un kilo de viande. Or, cette étude partait du postulat qu’on prenait toute l’eau de pluie qui tombait sur les prairies et sur les cultures qui servaient à l’alimentation animale. Mais cette eau de pluie n’est évidemment pas entièrement consommée par les animaux. Si les animaux n’étaient pas là, l’eau de pluie tomberait quand même. C’est complètement aberrant. Les scientifiques sérieux estiment qu’il faut plutôt 50 litres d’eau pour un kilo de viande consommée.

On notera qu’en plus d’attaquer L214 sur un chiffre qui n’est pas celui avancé pendant la campagne (les 7900 L n’incluent pas l’eau verte), il sous-entend que les scientifiques avançant ces chiffres (Mekonnen et Hoekstra donc) ne sont pas sérieux et que leur étude a été « démontée par des scientifiques ». Pour le respect du travail des chercheurs, on repassera.

Quant à Interbev, on voit sur l’infographie ci-dessus, qu’ils présentent ces 50 L comme une quantité d’eau « réelle ». Notons que c’est une terminologie que je n’ai trouvée dans aucune des études que j’ai lues. On peut trouver la même formulation sur une autre infographie, un peu plus détaillée, trouvable également sur laviande.fr.

Ici c’est déjà un peu plus transparent : on mentionne bien la prise en compte d’un facteur d’impact et les 50 L/kg sont bien exprimés en « équivalent eau ». Reste que l’implication du titre est pour le moins forte : on passe du virtuel au réel.

Pourtant, si on s’en réfère aux méthodes de calcul, ces 50 L d’eau n’ont rien d’un volume d’eau réel : ils correspondent juste à un indicateur d’impact, qui permet de comparer l’impact d’un produit à l’autre. L’eau virtuelle (qui pour le coup est bien une terminologie utilisée dans la littérature), elle, a beau être « virtuelle », elle n’en reste pas moins réellement nécessaire à la production. Et surtout, elle correspond bien à un volume d’eau réel : on la qualifie de virtuelle car elle n’est pas incorporée dans le produit mais cette eau est bien réelle. Si un des deux chiffres devait être qualifié de réel, c’est donc bien les 15 000 L, et non les 50. On notera au passage que le terme « empreinte eau consommative » est tout autant, si ce n’est plus, applicable à la méthode WFA qu’à la méthode ACV.

Bref, Interbev cherche donc à nous induire en erreur en nous faisant croire que leur chiffre est plus réel que les fameux 15 000 L/kg. Soit. Mais en plus de ça, on peut noter que le principe même de se contenter d’opposer une empreinte ACV à une empreinte WFA n’a en soi aucun sens. Ces deux empreintes ne mesurent pas la même chose et ne sont en rien comparables. Une objection correcte aurait été de s’appuyer sur une comparaison d’empreintes ACV pour montrer que la consommation d’eau liée à la viande n’engendre pas plus d’impacts environnementaux que la culture de végétaux [i]. Mais ce n’est pas ce que fait Interbev. Ce que fait Interbev, c’est de la pure comm : l’objectif est de détourner la discussion d’un débat sur le fait que les produits animaux nécessitent plus d’eau que les végétaux vers un débat sur le chiffre [j].

Mais au fait, il vient d’où ce chiffre de 50 L.H2O.eq/kg ? La seule référence que j’ai trouvée, c’est celle donnée sur l’infographie : « Idele 2014 ». On a vu plus précis. Interbev préférait-il qu’on ne fouille pas trop ? Et bah tant pis, fouillons.

En cherchant un peu, j’ai bien pu trouver une étude de l’Idele (institut de l’élevage), datée de 2014, et qui nous donne une fourchette de 20 à 50 L pour la viande bovine. On peut aussi y lire ceci (la faute d’accord est d’origine) :

Les auteurs tiennent à remercier les partenaires des Réseaux d’Elevage qui ont fourni le matériau d’étude, ainsi que les interprofessions CNIEL et INTERBEV qui ont commandités et financés ces travaux.

Etude produite par l’Idele, la bonne année, qui donne les bons chiffres, et financée par Interbev. Pas de doute, on tient notre source. Bon, on fera semblant d’être surpris qu’Interbev cite une étude qu’iels ont eux-mêmes financée. Mais passons, un financement par l’industrie n’indique pas nécessairement que l’étude soit biaisée.

Plus problématique, je n’ai pu trouver aucune trace d’une quelconque publication de cette étude dans un journal revu par les pairs. J’ai pu la rater bien sûr, mais ce n’est pas franchement bon signe… D’autant plus que Google Scholar ne trouve qu’une seule citation pour cette étude… par une étude qui n’a elle même aucune citation.

Bon, tout cela n’implique pas forcément que le contenu soit faux, mais disons qu’on est vraiment pas au top des standards scientifiques. Et quand M. Moreau nous parle de « scientifiques sérieux », ça fait justement pas très sérieux d’opposer une étude financée par l’industrie, probablement non revue par les pairs, et citée une seule fois à une étude indépendante, publiée dans un journal revu par les pairs avec un très bon facteur d’impact (4,5), et citée plus de 750 fois [13]. Mais encore une fois, le problème n’est pas le sérieux des scientifiques en question, mais simplement le fait qu’iels n’étudient pas la chose sous le même angle : l’approche WFA prend un point de vue plus large que l’ACV.

Bref, revenons à notre étude. Déjà, l’étude se penche sur 11 systèmes en tout et pour tout. Pour la viande de bœuf, on n’en compte que 4. Les systèmes ont été choisis pour représenter différents systèmes fourragers, et pour couvrir différentes zones géographiques. Malgré les efforts pour être représentatif de plusieurs situations, il me semble tout de même qu’un échantillon de 4 systèmes c’est un peu faible pour se permettre de dégager une tendance sur l’ensemble de l’élevage français comme on peut le voir sur laviande.fr (bon au moins iels ont pris la valeur haute de la fourchette, accordons leur un bon point) :

De nombreuses études de recherche et développement sont réalisées pour affiner l’évaluation environnementale de la viande bovine en France et diminuer son impact environnemental. D’après la norme ISO 14046 prenant en compte les prélèvements d’eau réels et leur impact sur le milieu, la production d’un kilo de viande bovine en France nécessiterait autour de 50 litres d’eau.

Mais passons. Cette étude est une étude ACV. Elle utilise donc, comme il se doit, un facteur de caractérisation (rappel en encadré). Elle utilise celui qui m’a l’air d’avoir été le plus fréquemment utilisé au moment de son écriture : le WSI. En l’occurrence, elle dévie légèrement des recommandations de Pfister et al. [9] puisque le résultat n’est pas divisé par le WSI moyen à l’échelle mondiale (0.602) comme ont pu le faire Ridoutt et al. [11]. Pour le même système cette étude donnerait donc un résultat environ 60% plus faible que celle de Ridoutt et al. En suivant les recommandations de Pifster et al., on tombe plutôt sur un chiffre de 80 L.H2O.eq/kg. Mais on chipote là.

Rappel : en méthode ACV, le facteur de caractérisation permet de prendre en compte le stress hydrique dans la zone où l’eau est prélevée.

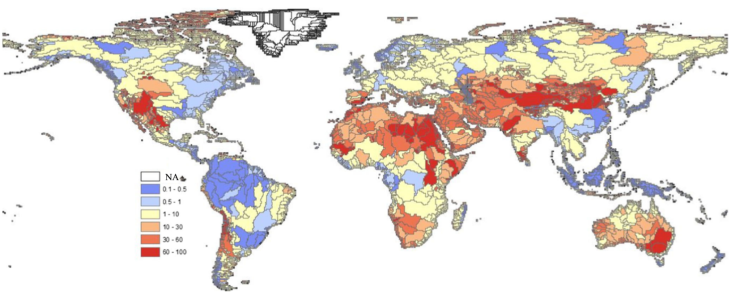

Ce qui est intéressant, c’est que depuis 2014, un consensus a été dégagé quant à la méthode à utiliser : la méthode AWARE (rappel en encadré). Et pour rappel, le facteur de caractérisation utilisé dans cette méthode est très différent puisqu’il peut allègrement dépasser 1, alors que le WSI ne le peut pas [k]. Or, on peut trouver dans le rapport une carte donnant la valeur du facteur AWARE à travers le monde :

Rappel : la méthode AWARE utilise un facteur de caractérisation basé sur la quantité d’eau restant disponible après que toutes les demandes (environnementales comme humaines) aient été satisfaites. Il peut prendre des valeurs allant de 0.1 à 100. Le WSI, basé sur le rapport entre eau prélevée et eau disponible, prend lui (tel qu’il est appliqué dans cette étude) des valeurs allant de 0.01 à 1.

On voit donc que, sur la majeure partie du territoire métropolitain, le facteur est compris entre 1 et 10. Si on l’applique à l’empreinte bleue de 315 L estimée par le WFN (cf. l’article précédent), on ne tombe pas tout à fait sur 50 L. C’est dire la « réalité » du chiffre. Bien sûr il ne s’agit pas de reprocher aux deux aut.eur.rice.s de l’étude de ne pas avoir utilisé une méthode qui n’existait pas au moment de leur travaux. Par contre, il s’agit bien de reprocher à Interbev de continuer à promouvoir un chiffre qui ne reflète pas l’état de l’art. En attendant de voir s’iels comptent financer une étude basée sur cette méthode. J’ai en tout cas hâte de les voir justifier leur communication actuelle sur l’eau « réelle » s’iels le font un jour.

Bref, Interbev se paie votre tête.

Conclusion

Cet article étant déjà bien assez long, il est temps de conclure. J’avais prévu de faire un article relativement court sur ce sujet… ce sera pour une autre fois.

Quels enseignements peut-on tirer de tout ça ? Déjà, si vous ne retenez qu’un seul message de tout ça, assurez vous que ce soit celui-ci : comparer les consommations d’eau de deux produits n’est pas suffisant pour déduire quoique ce soit de leurs impacts environnementaux relatifs. Ces impacts dépendent de manière générale de la vulnérabilité de l’environnement dans lequel ils sont produits, et plus précisément du niveau de stress hydrique. Bien qu’il soit exact que les produits d’origine animale, et particulièrement la viande, nécessitent en général (mais pas toujours) plus d’eau que l’équivalent végétal, cela n’implique pas nécessairement qu’ils aient un plus gros impact : cela n’est vrai que si les deux sont produits dans des conditions environnementales équivalentes.

Deuxième message : inclure l’eau verte dans les chiffres est discutable. C’est pertinent du point de vue du WFN, qui s’intéresse à la gestion de la ressource d’un point de vue général, mais pas vraiment du point de vue ACV, qui s’intéresse à l’impact environnemental spécifique d’un produit. En tout cas, ce qui n’est pas pertinent, c’est de présenter cette empreinte verte comme un vecteur d’impact environnemental direct : on a pu le voir, les impacts sont indirects. Le principal argument avancé par Hoekstra est celui d’une perte d’opportunité qui induit une augmentation de l’empreinte bleue. C’est un argument tout à fait pertinent mais une empreinte verte élevée ne suffit pas à établir une telle chose : pour qu’il y ait perte d’opportunité, encore faut-il qu’il y ait opportunité de faire autrement. Ce n’est pas nécessairement le cas [l].

Concernant les chiffres : ni le chiffre de 50 L ni celui de 15 000 L ne sont foncièrement faux. Ils mesurent simplement des choses différentes selon des méthodes différentes. En revanche, le chiffre de 50 L ne représente en aucun cas une quelconque « eau réelle » : ça, c’est du bullshit marketing. Il s’agit au contraire d’un indicateur d’impact, qui ne représente pas un volume d’eau physique. Si on est rigoureux, il doit d’ailleurs être exprimé en « litres équivalents ». Sur ce domaine, il faut donc faire très attention aux chiffres que l’on rencontre : selon leur origine et leur méthode de calcul, ils ne représentent absolument pas la même chose et les opposer les uns aux autres sans contextualisation n’a aucun sens. En plus de ça, il faut être particulièrement vigilant pour les empreintes ACV : on a pu le voir, il existe plusieurs méthodes pour établir ces empreintes, qui ne sont pas comparables entre elles. Bien qu’un consensus ait été récemment dégagé quant à la méthode à utiliser, on peut encore aisément trouver des chiffres basés sur d’autres méthodes. Et à moins d’être expert du domaine, il est très compliqué d’appréhender les nuances entre ces différentes méthodes. Globalement, l’inclusion des impacts liés à la consommation d’eau dans l’analyse du cycle de vie est un domaine très récent et encore très changeant : le groupe de travail sur ce sujet (WULCA) n’a été créé qu’en 2007. A moins d’être expert, on s’y perd très vite.

Voilà concernant le principaux messages que j’aimerais que vous reteniez de ceta article. Maintenant, vous l’avez sûrement remarqué, je ne vous ai pas proposé de comparaison des empreintes ACV des produits d’origine animale et végétale. La raison est simple : en l’état, je n’ai pas trouvé suffisamment de données pour établir une telle comparaison. A vrai dire, je doute fortement qu’une telle comparaison soit pertinente. Quand il s’agit de consommation, il est déjà discutable, je l’ai mentionné, de comparer des moyennes qui masquent d’importantes variations. Etant donné l’énorme variabilité des résultats en ACV en fonction des facteurs environnementaux, il me semble qu’un tel exercice n’aurait tout simplement aucun sens.

Mais alors, comment communiquer sur ce sujet ? Déjà, soyons clair : à mon avis, ce n’est clairement pas le sujet sur lequel nous devrions nous focaliser. Affirmer qu’il faut plus d’eau pour produire des produits animaux que végétaux est, il me semble, tout à fait défendable. Mais quand il s’agit de l’impact environnemental, bien que les fortes consommations soient un indice important de problèmes liés à l’élevage, il me semble que les chaines causales mises en jeu sont bien trop complexes et la maturité de ce domaine d’étude encore trop faible pour s’aventurer sereinement sur ce terrain [m]. Sur le plan environnemental, il me semble qu’il y a suffisamment d’autres arguments bien plus solides. Je ne suis pas sûr que s’exposer à la critique en s’appuyant sur la consommation d’eau ait un rapport bénéfice / coût franchement positif pour le mouvement.

Mais je ne me fais pas d’illusion, la communication sur ce sujet ne vas pas s’arrêter comme par magie. C’est pourquoi je vais quand même faire quelques recommandations. Alors, comment communiquer sur ce sujet ? Mon avis est le suivant : il faut s’en tenir aux chiffres de consommation d’eau bleue, comme je l’ai fait ici, en comparant de préférence des aliments produits dans des conditions environnementales similaires (ce qui est d’ailleurs plus facile à dire qu’à faire [n]). Il faut de plus faire preuve de beaucoup de prudence en expliquant bien que ces comparaisons ne sont valables que si les conditions environnementales sont similaires. Si vous souhaitez mentionner l’eau verte, je pense qu’il faut le faire séparément en expliquant que cela peut éventuellement avoir des impacts indirects. Mais, encore plus que pour l’eau bleue, ces impacts sont incertains et il faut faire preuve de beaucoup de prudence en communiquant là dessus.

Notes

a – Pour rappel, je pense qu’il vaut mieux préférer à ce chiffre celui correspondant à la seule moyenne de consommation d’eau bleue en France : 315 L.

b – Bien évidemment pour consommer de l’eau verte, il faut occuper les sols et donc détruire les écosystèmes présents, mais cet impact est déjà pris en compte dans d’autres indicateurs, comme l’évoquent Pfister et ses collègues.

c – On peut d’ailleurs noter que cet article a été publié 3 ans avant celui dont je tire la citation d’Hoekstra… il faut croire que ça n’a pas été suffisant pour les mettre d’accord.

d – Via une mauvaise exploitation de la ressource comme expliqué par Hoekstra ou, par exemple, par un éventuel accroissement du besoin d’irrigation des cultures en cas de sécheresse.

e – Par exemple, pour de l’élevage en pâturage dans des zones difficilement cultivables (alpages par exemple) il est compliqué d’exploiter l’eau verte autrement, bien que l’empreinte soit importante.

f – A noter ici que dans une région où la demande excède la disponibilité, le facteur vaut forcément 100.

g – Par simplicité, je n’ai pas pris en compte l’écart entre la consommation d’eau verte actuelle et celle d’une végétation naturelle comme expliqué un peu plus tôt. Dans les faits la consommation actuelle est souvent inférieure à la consommation « naturelle », et ce flux est donc parfois ignoré dans les études.

h – Par transparence, je signale que l’étude en question est financée par Meat and Livestock Australia. Cela n’a cependant pas vraiment d’importance ici puisque l’étude me sert juste à illustrer l’impact que peut avoir l’étape de caractérisation.

i – Je n’affirme pas ici que ce soit le cas. Et pour cause, étant donné le caractère extrêmement local de la méthode ACV, je doute qu’une comparaison aussi générale soit pertinente. Cela rend d’ailleurs l’omission d’Interbev sur ce point pour le moins étonnante : étant donné les fortes variations pour le même produit en ACV, il ne doit pas être bien compliqué d’aller cherry-picker des cas où la culture de végétaux a plus d’impacts que la production de viandes.

j – Ceci dit L214, et probablement l’ensemble du mouvement, a peut-être bien tendu le bâton pour se faire battre en insistant autant sur les chiffres sur un sujet où ils sont aisément débattables.

k – Sauf dans les cas où le résultat est divisé par le WSI moyen, mais ce n’est pas le cas dans cette étude.

l – Au passage, on peut aussi mentionner que dans certains cas, une meilleure productivité d’eau verte implique des impacts dans un autre domaine. Par exemple, transformer une prairie en champ pour augmenter la productivité a des impacts qu’il faut également prendre en compte.

m – Attention, je ne dis pas que la consommation d’eau des poa ne pose aucun problème environnemental. A vrai dire, je n’en sais pas grand chose. Je dis simplement que le niveau de certitude est bien trop faible pour qu’un tel argument soit solide.

n – D’ailleurs, inclure le riz sur cette fiche n’était probablement pas une très bonne idée : les conditions environnementales en Camargue n’ont pas grand chose à voir avec le reste de la France…

Références

1 – Kounina et al., 2012 – Review of methods addressing freshwater use in life cycle inventory and impact assessment

2 – Hoekstra, 2016 – A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA

3 – Ridoutt et Pfister, 2010 – A revised approach to water footprinting to make transparent the impacts of consumption and production on global freshwater scarcity.

4 – Pfister et al, 2017 – Understanding the LCA and ISO water footprint: A response to Hoekstra (2016) « A critique on the water-scarcity weighted water footprint in LCA »

5 – Rost et al, 2008 – Agricultural green and blue water consumption and its influence on the global water system

6 – Núñez et al, 2013 – Estimating water consumption of potential natural vegetation on gloval dry lands: building an LCA framework for green water flows

7 – Boulay et al, 2013 – Complementarities of water-focused life cycle assessment and water footprint assessment

8 – Hoekstra et al, 2011 – The water footprint assessment manual

9 – Pfister et al, 2009 – Assessing the environmental impacts of freshwater consumption in LCA

10 – Boulay et al, 2015 – Consensus building on the development of a stress-based indicator for LCA-based impact assessment of water consumption: outcome of the expert workshops

11 – Ridoutt et al, 2011 – Water footprint of livestock: comparison of six geographically defined beef production systems

12 – Gac et Bechut, 2014 – L’empreinte eau consommative du lait et de la viande bovine et ovine : premiers repères sur des systèmes français

13 – Mekonnen et Hoekstra, 2012 – A Global Assessment of the Water Footprint of Farm Animal Products

14 – Boulay et al., 2017 – TheWULCAconsensuscharacterizationmodelforwaterscarcity footprints: assessing impacts of water consumption based on available water remaining (AWARE)